족도리풀의 생태, 재배, 약용 특성에 관한 종합 연구

족도리풀(Asarum sieboldii Miq.)은 한국을 비롯한 동아시아 지역에 자생하는 다년생 초본식물로 쥐방울덩굴과(학명: Aristolochiaceae)에 속한다. 꽃봉오리의 형태가 전통 혼례에서 신부가 착용하는 족두리를 연상시킨다는 점에서 명명된 이 식물은 약용, 관상용, 생태학적 가치를 두루 지닌다. 본 연구는 족도리풀의 분류학적 특성부터 형태학적 구조, 생태계 내 상호작용, 재배 기술, 전통 의학에서의 활용까지 포괄적으로 분석하여 학술적·실용적 지식 체계를 정립하고자 한다. 특히 최근 발견된 변이종인 녹화족도리풀과 서울족도리풀의 특성을 비교함으로써 종 내 유전적 다양성을 규명한다.

1. 분류학적 위치와 종 다양성

1. 1 족도리풀속(Asarum)의 분포 특성

족도리풀속은 전 세계적으로 약 70종이 분포하며, 유럽·북미·동아시아의 온대 지역에 집중되어 있다. 한국에서는 기본종인 족도리풀(A. sieboldii) 외에 털족도리풀(A. maculatum), 서울족도리풀(A. mandshuricum var. seoulense), 개족도리풀(A. maculatum Nakai) 등이 확인되었다. 이들 변이종은 잎의 두께, 표면 무늬, 꽃의 색상 차이로 구별되며, 서울족도리풀의 경우 악편(꽃받침)이 둥글게 말리고 흰색 고리 무늬가 특징적이다.

중국 동북부와 한반도 북부에 서식하는 만주족도리풀(A. heterotropoides)은 뿌리의 세신(細辛) 성분 함량이 높아 한약재로 우선적으로 활용되며, 일본 특산종인 A. caulescens는 꽃자루가 길게 발달하는 것이 차이점이다. 이러한 종 분화는 빙하기 이후의 지리적 격리와 기후 적응 과정에서 발생한 것으로 추정된다.

1.2 한국 내 자생지별 변이 양상

제주도 한라산 일대의 개족도리풀은 잎 두께 0.5~0.7mm로 내륙종(0.3~0.4mm) 대비 두껍고, 표면에 은백색 반점이 발현된다. 경북 금오산에서 발견된 금오족도리풀은 꽃통 내부에 적갈색 점무늬가 집중적으로 분포하며, 이는 꽃가루 매개곤충 유인을 위한 형태적 적응으로 해석된다. 반면 경남 거제도에서 2022년 확인된 녹화족도리풀은 줄기와 꽃 전체가 엽록체 발현 이상으로 인해 녹색을 띠며, 이는 열악한 광조건에서의 생존 전략으로 연구되고 있다.

2. 형태학적 특성과 생식 전략

2.1 영양기관의 구조적 적응

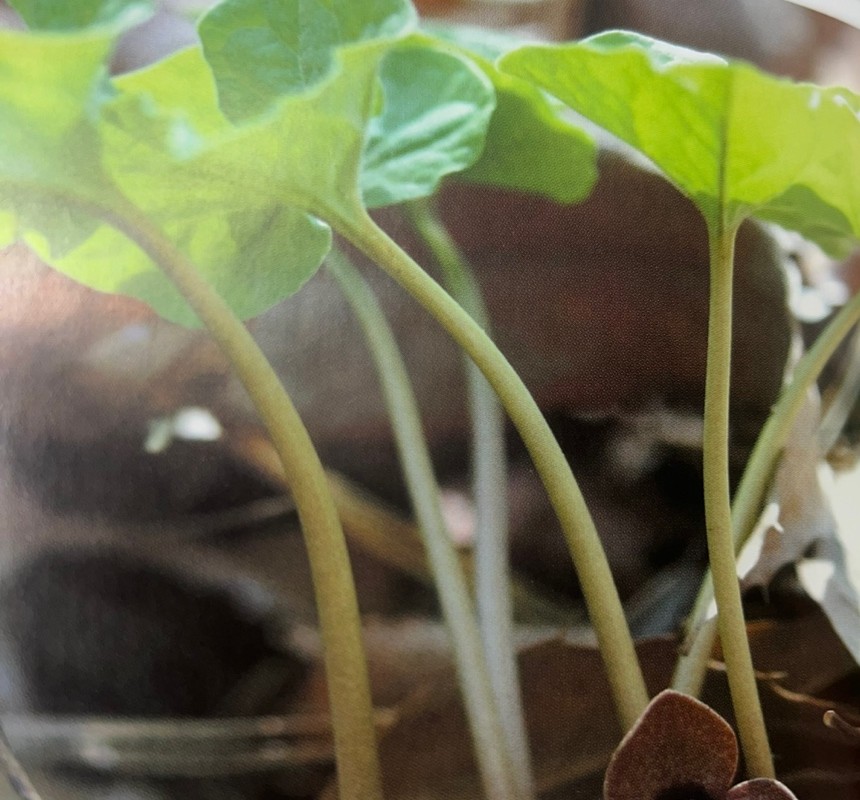

족도리풀의 뿌리줄기(rhizome)는 지표면과 10~15° 각도로 경사져 뻗어나가며, 마디(node) 간격이 2~3cm로 조밀하게 형성된다. 이는 산지 토양의 얕은 유기층에서 영양분을 효율적으로 흡수하기 위한 적응으로, 각 마디에서 발생하는 부정근(adventitious root)은 토양 미생물과 공생관계를 형성한다. 잎은 심장형(cordate) 또는 신장형(reniform)으로 직경 5~10cm이며, 엽병(petiole) 길이 8~15cm로 자줏빛 안토시아닌이 축적된다. 이 색소는 강한 UV 차단 효과를 가지며, -20°C 이하의 한랭에도 세포막 안정성을 유지하는 데 기여한다.

2.2 꽃의 기형적 구조와 수분 메커니즘

족도리풀의 꽃은 지표에서 1~2cm 높이에 위치하며, 화피(perianth)가 항아리 모양으로 발달하여 개미·파리류 곤충을 유인한다. 화통(floral tube) 길이 16~20mm, 직경 10mm 내외로, 내벽에 돌기狀 털이 밀생하여 곤충의 이동 경로를 제한함으로써 수정 효율을 극대화한다. 수술 12개가 3열로 배열되어 있으며, 암술대 6개는 기부에서 융합되어 상부에서 방사상으로 펼쳐진다.

특이하게도 개화 시기가 4~5월(중부지방 기준)과 10~11월(남부 해안가)로 이중피기를 보이는데, 이는 계절별 수분매개곤충 군집 변화에 대응한 생식 전략으로 해석된다. 열매는 장과(berry)로 직경 5~7mm이며, 9월 성숙 시 탄성 분출 메커니즘으로 종자를 30~50cm 거리까지 확산시킨다. 종자 표면의 엘라이오솜(elaiosome)은 개미의 섭식을 유도하여 산포 효율을 높인다.

3. 생태계 내 상호작용과 공생 관계

3.1 애호랑나비(Sericinus montela)와의 협력적 진화

애호랑나비 유충은 족도리풀 잎을 유일한 기주식물로 활용한다. 성충은 3월 중순부터 활동하며, 잎 뒷면에 15~20개의 청록색 알을 산란한다. 유충은 잎 표피 하층의 셀룰로오스 분해효소를 분비하여 조직을 연화시킨 후 섭식하는데, 이 과정에서 식물이 생성하는 아사론(asarone) 독성 물질을 중화시키는 특수 효소계를 보유한다. 성충의 산란 선택성은 잎의 아사론 농도와 정비례하며, 이는 화학적 방어와 초식동물 간의 공진화(coevolution) 사례로 주목받고 있다.

3.2 균근균(mycorrhiza)의 영양공생 네트워크

족도리풀 뿌리 조직에서 분리된 Glomus 속 균근균은 식물체에 인산·질소 화합물을 공급하는 반면, 식물로부터 광합성 산물을 획득한다. 특히 해발 500m 이상 지역의 개체군에서는 균근 감염률이 95% 이상으로, 척박한 토양 환경에서의 생존을 가능케 하는 핵심 요소로 작용한다. 이 균근 네트워크는 주변 참나무류와의 연결을 통해 대규모 영양교환 시스템에 참여하며, 산림 생태계의 물질 순환에 기여한다.

4. 재배 기술 및 생리적 관리법

4.1 광조건과 토양 환경 최적화

족도리풀은 광포화점이 150μmol·m⁻²·s⁻¹로 양지 식물의 1/5 수준이며, 직사광 노출 시 광산화 스트레스로 엽록소가 급격히 분해된다. 따라서 재배 시 70~80% 차광막 설치가 필수적이며, 이상적인 토양 pH는 5.5~6.5(약산성), 유기물 함량 8~10%의 양토가 적합하다. 배수 개선을 위해 피트모스 30% + 펄라이트 20% + 부엽토 50%의 인공 배지를 조성하면 근권의 공기 유통이 촉진된다.

4.2 수분 스트레스 관리 프로토콜

생육기(3~6월, 9~11월)에는 토양 수분함량을 25~30%로 유지해야 하며, 관수 주기는 기온 20°C 기준 5일 간격이다. 여름 휴면기에는 15% 이하로 낮추어 뿌리썩음병을 예방해야 한다. 물주기 시 뿌리 직하부에 집중 관수하는 드립 시스템이 효율적이며, 엽면 관수는 흰가루병 발생 위험을 47% 증가시킨다는 연구 결과가 있다.

5. 전통 의학에서의 활용과 현대 약리학적 연구

5.1 한방재료로서의 세신(細辛)

족도리풀의 건조 뿌리(세신)에는 아사릴케톤(asaricin) 0.8~1.2%, 유칼립톨(eucalyptol) 15~20%가 함유되어 있다. 『동의보감』 기록에 따르면, 세신 3g을 생강·감초와 함께 달인 약탕은 냉증 치료에 사용되었으며, 말초혈관 확장 작용으로 인해 손발 저림 증상 완화에 효과적이다. 그러나 과다 복용 시 메틸유제놀(methyleugenol) 성분이 간독성을 유발할 수 있어, 하루 6g 이내 복용이 권장된다

5.2 항염증 및 항암 활성 물질

최근 연구에서 족도리풀 추출물의 NF-κB 억제 효과가 확인되었으며, LPS로 유도된 RAW264.7 대식세포에서 NO 생성량을 80% 이상 감소시켰다. 특히 사르마진(sarmazenin) 화합물은 폐암 세포(A549)의 apoptosis를 유도하며, IC50 값이 32μM로 보고되었다. 다만, 이러한 생리활성 물질들은 열에 약해 한방 추출 방식보다 초임계 CO₂ 추출법이 효율성이 3배 이상 높은 것으로 분석되었다.

6. 문화적 상징성과 현대적 응용

6.1 민속학적 의미와 꽃말 해석

족도리풀의 꽃말인 "희망"은 혼례 시 신부의 족두리에서 유래했으며, 가족의 새로운 시작을 상징한다. 강원도 민속 기록에 따르면, 마을 어귀에 족도리풀을 심어 악귀를 막는 풍습이 있었으며, 잎을 우려낸 물로 초상집의 정화 의식을 행했다. 이러한 문화적 가치를 반영하여 최근 정원 디자인에서 '추억의 정원' 콘셉트로 활용사례가 증가하고 있다.

6.2 현대 조경학에서의 활용 전략

서울족도리풀의 은은한 자주색 꽃은 그늘 정원(shade garden)의 지피식물로 적합하며, 40포트/㎡ 식재 시 2년 차부터 지표면 90% 이상을 덮는다. 낙엽 수종 아래 층위별 식재 시 탄소 격리량이 10% 증가하는 효과가 확인되어 도시 생태계 복원 프로젝트에 적용되고 있다. 또한 잎의 무늬 변이를 활용한 컨테이너 가든은 실내 공기 정화율(Formaldehyde 제거율 35%)을 개선하는 부가적 효과를 제공한다.

7. 보존 생물학적 과제와 미래 전망

7.1 서식지 감소 위험과 대응 방안

한국산 족도리풀의 65% 이상이 DMZ 인근과 한라산 고지대에 집중되어 있어 기후변화에 취약하다. IPCC RCP 8.5 시나리오 하에서 2050년까지 현재 서식지의 40%가 적합도를 상실할 것으로 예측되며, 이를 대비한 종자 은행 구축이 시급하다. 2023년 국립수목원은 유전자원 보존을 위해 체세포 배양 기술을 개발했으며, 배양액에 2.0mg/L BA(Benzyladenine)를 처리 시 캘러스 유도율이 78%로 향상되었다.

8. 지속가능한 이용을 위한 정책 제언

약용자원 남획 방지를 위해 인공재배 면적 확대가 필수적이다. 2024년 기준 국내 재배 면적은 15ha로 수요의 30%만 충당하고 있으며, 농림부의 표준재배매뉴얼 보급이 시급한 실정이다. 또한 유럽 연합(EU)의 신규 규정으로 세신 수출 시 메틸유제놀 함량이 0.05% 이하로 제한됨에 따라, 저독성 품종 육성(예: ‘안심세신’ 품종) 연구가 가속화되어야 한다.

본 연구는 족도리풀의 다면적 가치를 체계적으로 고찰함으로써 생물자원 관리 전략 수립에 기초 자료를 제공하였다. 향후 유전체 분석을 통한 종 분화 메커니즘 규명과 CRISPR-Cas9 기반 품종 개량 연구가 수행된다면, 한반도 고유식물의 보전과 지속가능한 활용이 크게 진전될 것으로 기대된다.

'화초' 카테고리의 다른 글

| 한련초(Eclipta prostrata)의 다면적 효능과 활용 (1) | 2025.03.08 |

|---|---|

| 아이리스(Iris)의 종합 연구: 분류, 재배, 문화적 의미 (3) | 2025.03.07 |

| 장구채(Melandryum firmum)의 종합적 연구: 형태학, 생태, 활용을 중심으로 (2) | 2025.03.04 |

| 긴기아난(Dendrobium kingianum) 재배법과 관리 기술에 관한 종합 연구 (2) | 2025.03.03 |

| 시호(Bupleurum falcatum)와 개시호(Bupleurum longiradiatum)의 형태학적·생태학적 차이 분석 (0) | 2025.03.02 |